Note :

The following document is designed to be visualized from a web browser, or printed from it (a pdf can also be generated from the page).

The printed version will have page breaks and other formattings that will not be displayed from the web browser.

Likewise, the web version has links that would be meaningless in a printed document.

When printing, you will have the possibility - from the dialog showing up in the browser - to hide or show different

data like headers, footers, page numbers, etc, and even scale.

But, I'm still looking for a (free) way to generate the page numbers in the table of contents...

Le document qui suit est conçu pour être visualisé dans un navigateur web, ou imprimé à partir de celui-ci (on peut aussi générer un pdf).

La version imprimée comporte des sauts de page et autres formattages qui ne seront pas visibles à partir du navigateur.

De même, la version web comporte des liens qui n'auraient guère de sens dans un document imprimé.

Lors de l'impression, vous aurez la possibilité - à partir des boites de dialogue du navigateur - de faire apparaître ou pas

des données comme les en-têtes et bas de page, numéros de page, etc, et même l'échelle.

Mais, je suis toujours en train de chercher comment générer (gratuitement) les numéros de page dans la table des matières...

Olivier Le Diouris

Introduction à la navigation astronomique

Principes de base

Pour Sky, Tao, Ellie, Zach, Otto, Eva

The more you know, the less you need... (Yvon Chouinard)

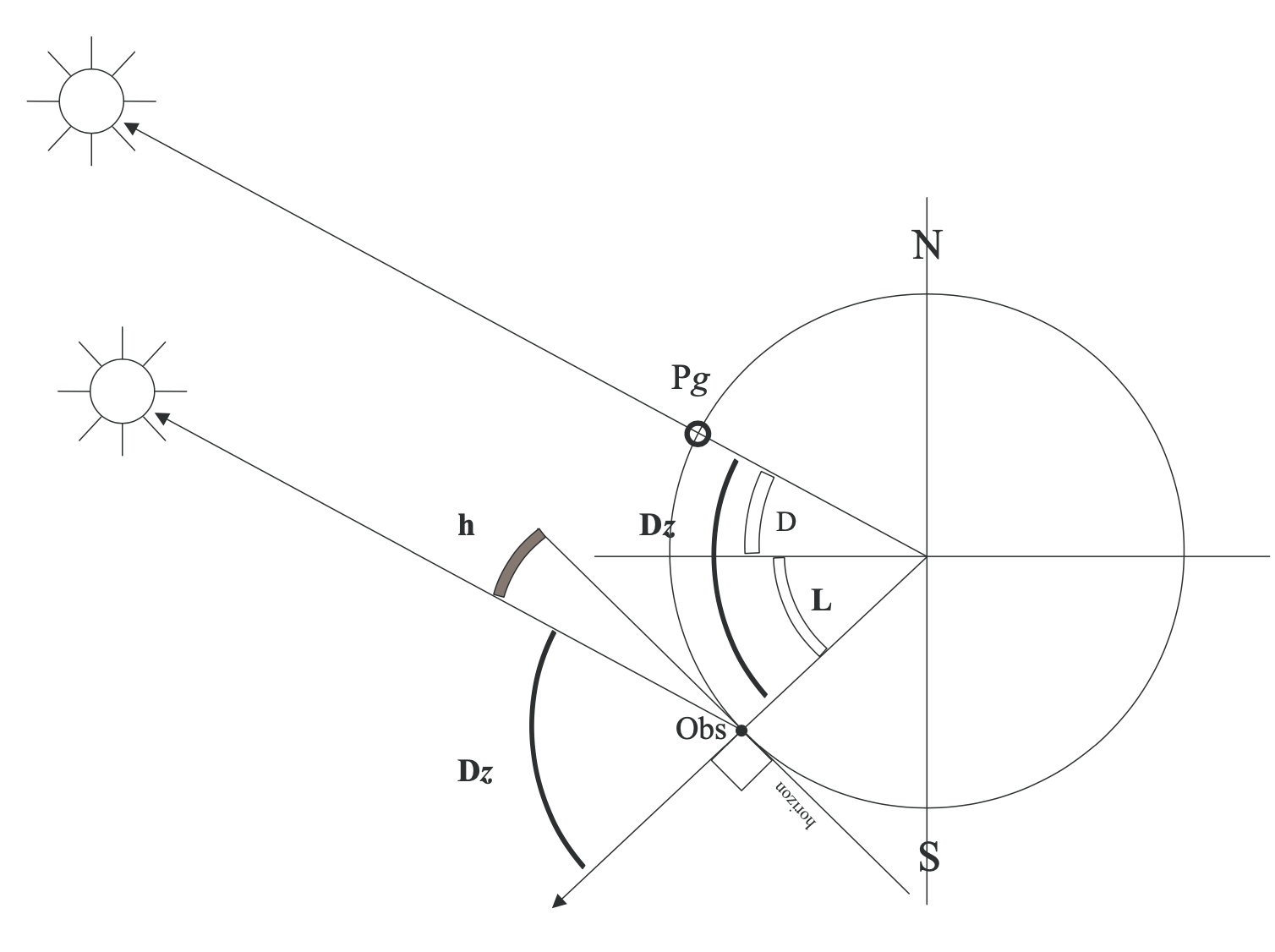

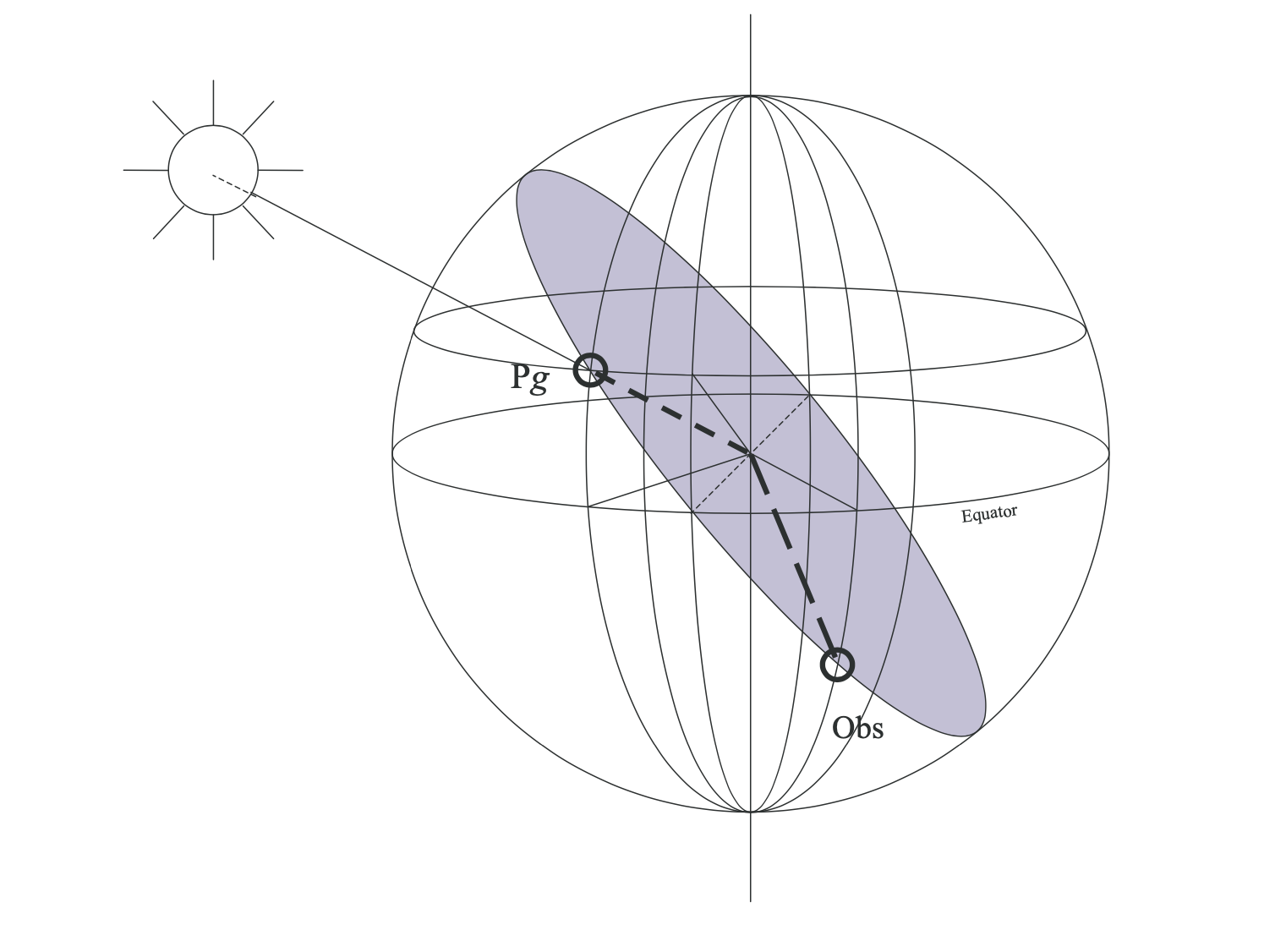

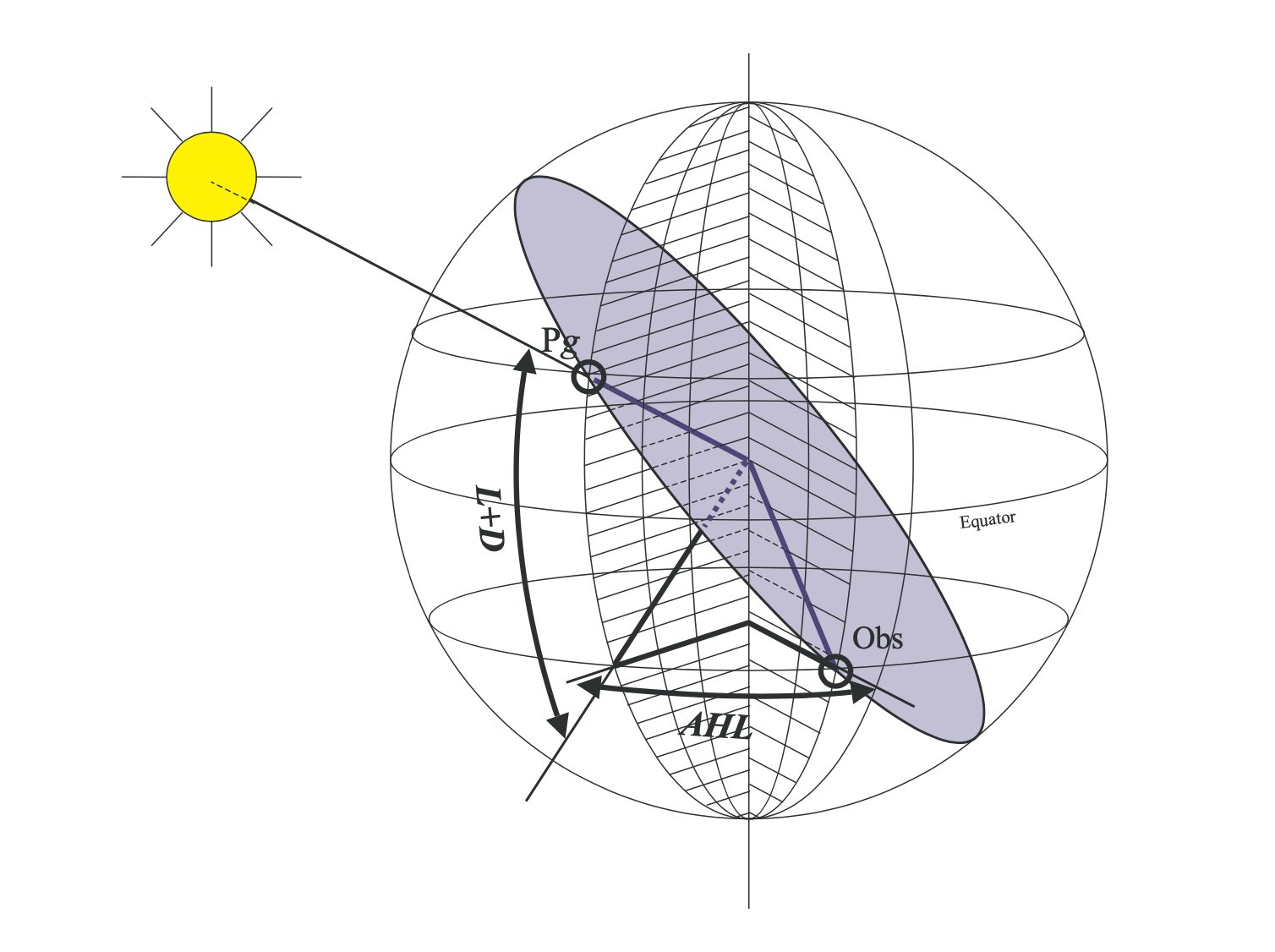

On va exposer dans ce document les principes de base utilisés en navigation astronomique pour trouver sa position en mer.

Ces principes reposent sur les données suivantes :

- La connaissance du temps

- La position de l'astre observé

- La position estimée de l'observateur

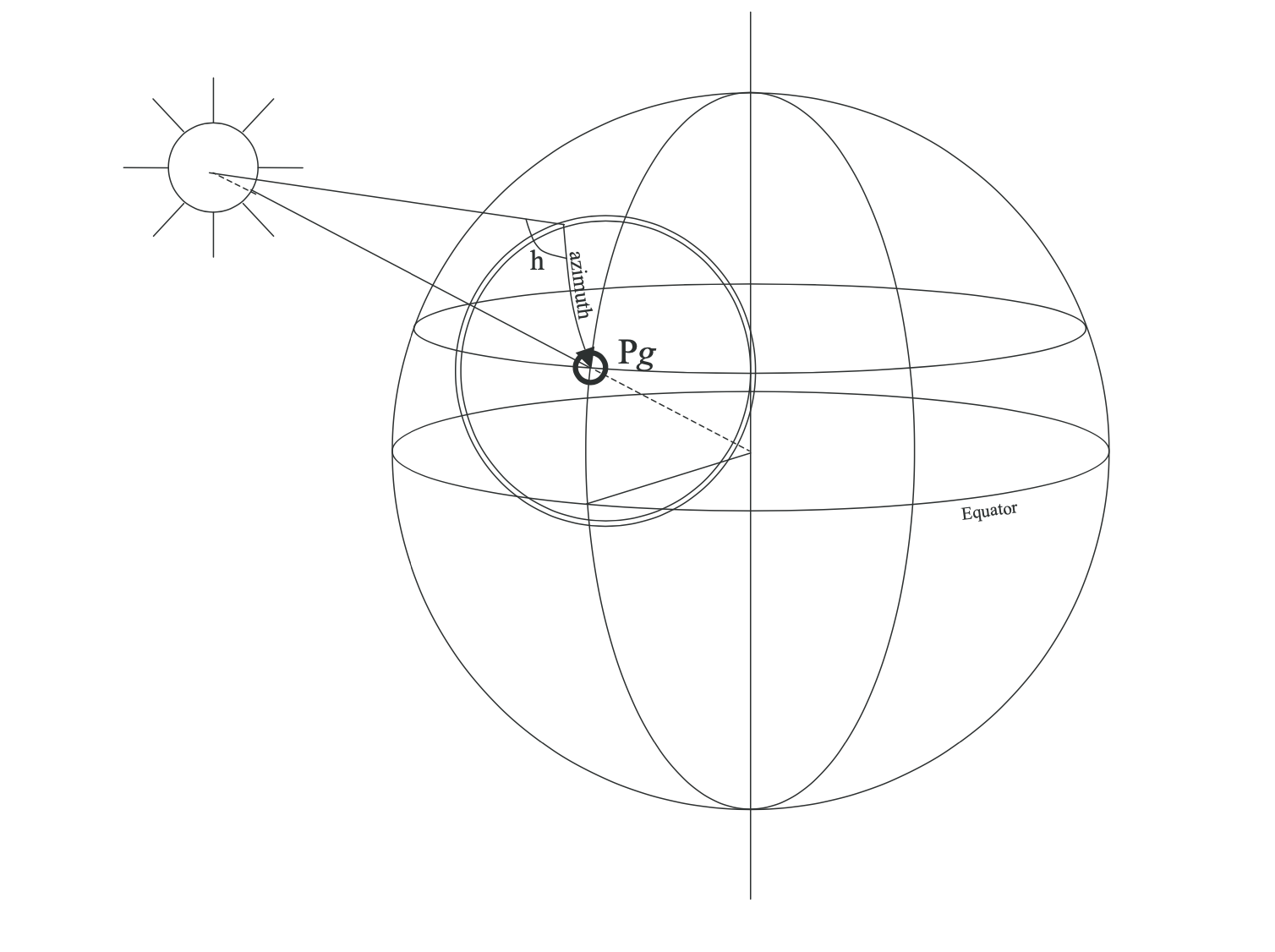

- La hauteur (l'angle qu'il fait avec l'horizon) de l'astre observé

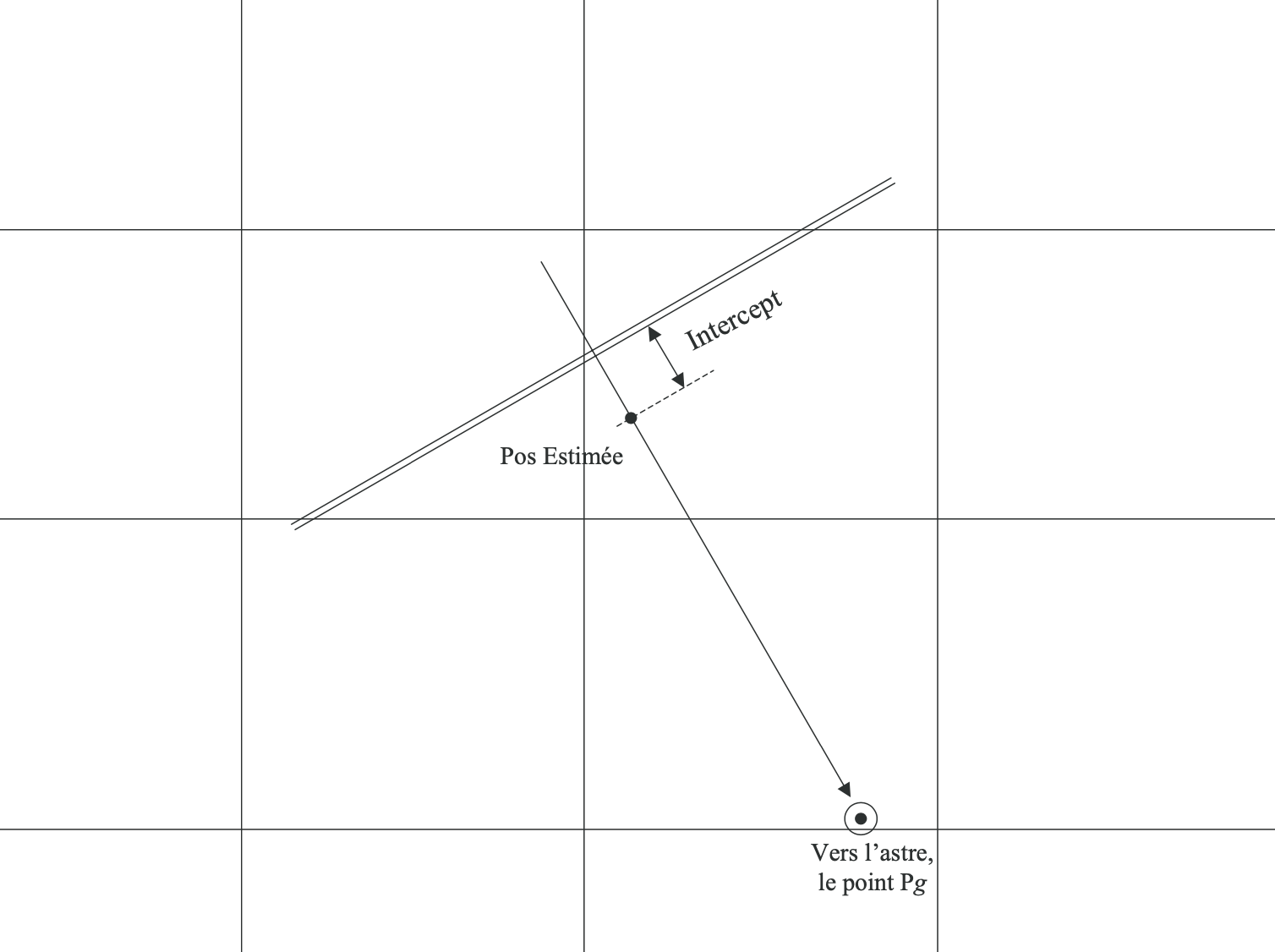

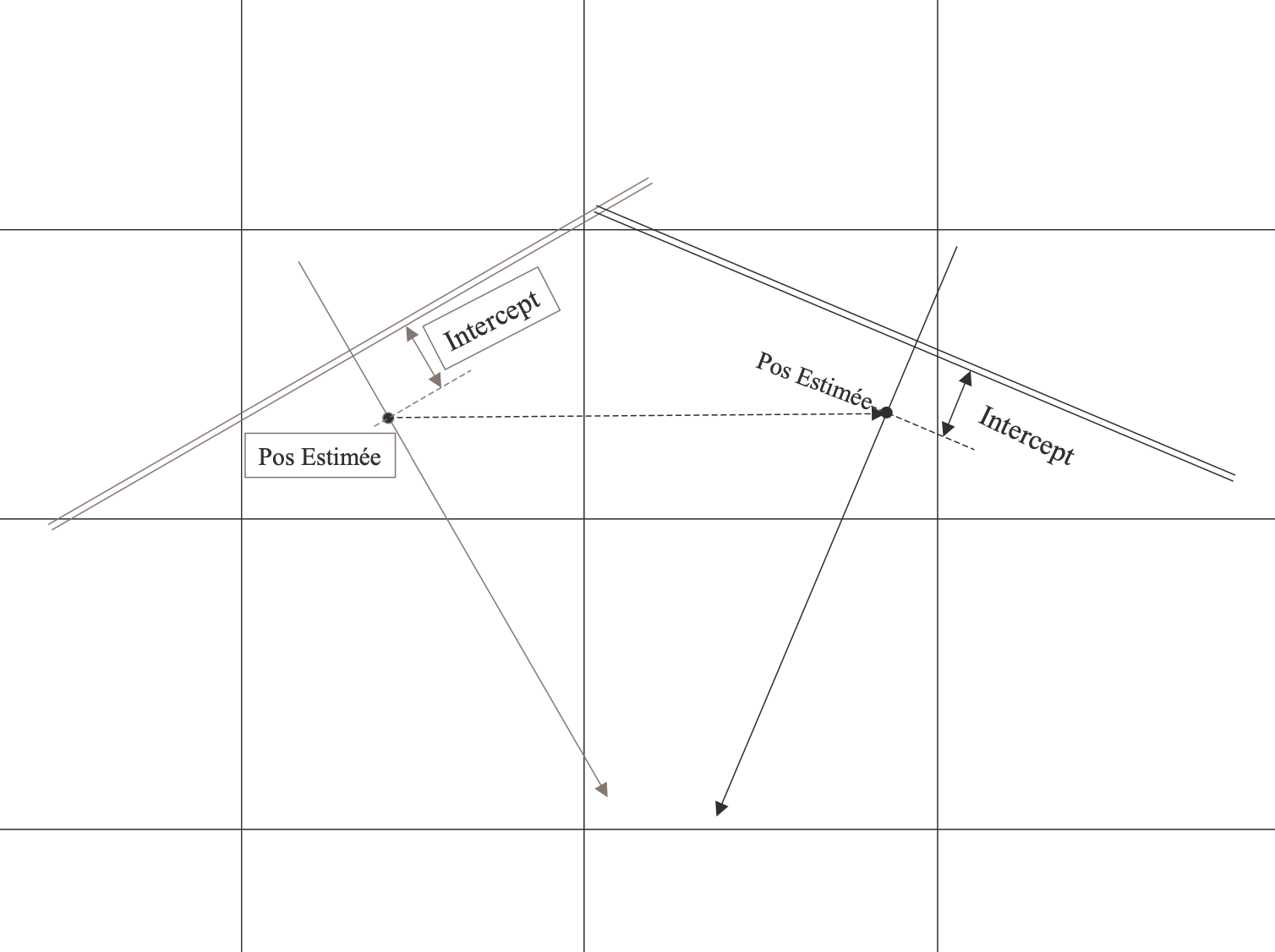

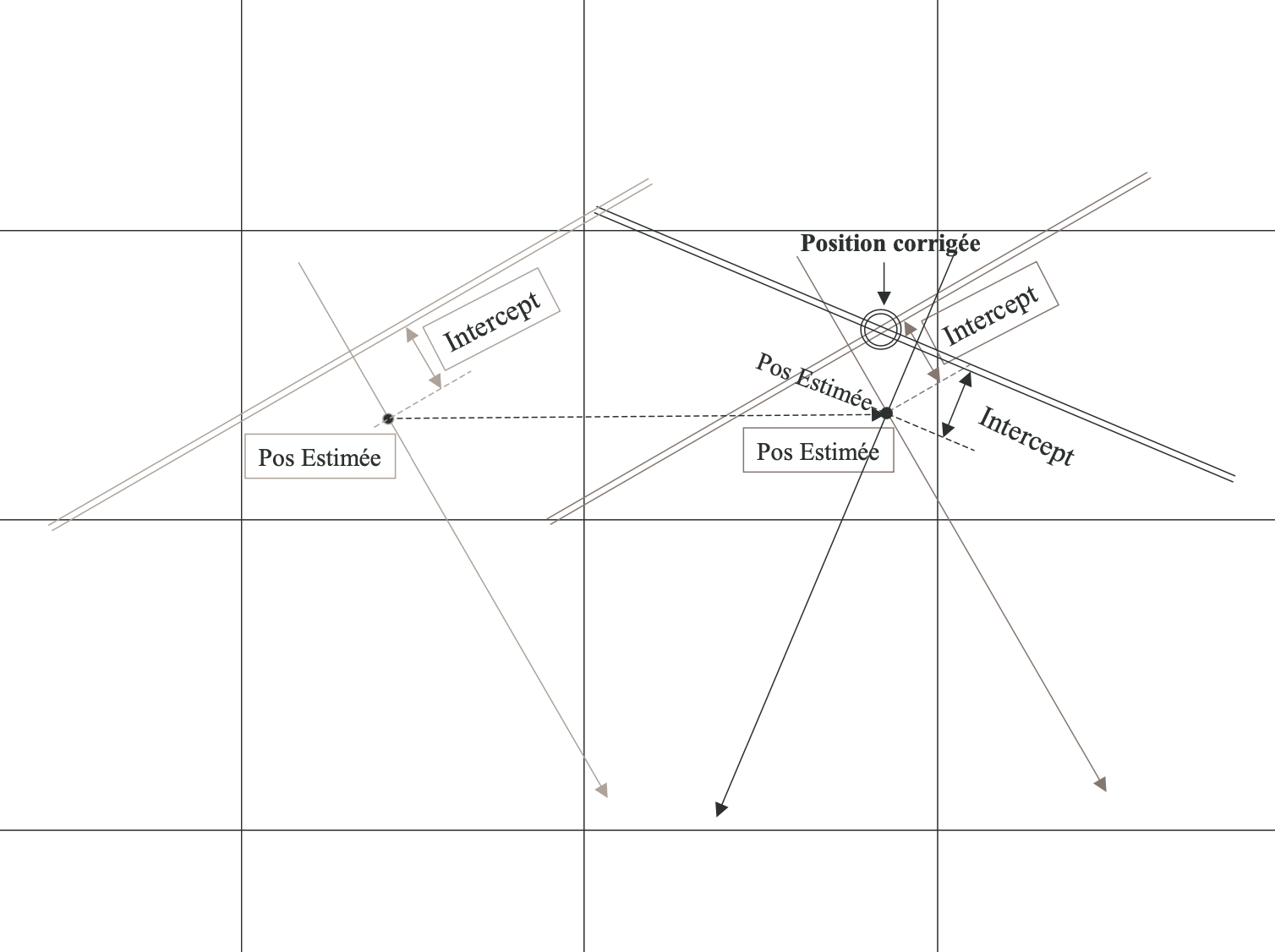

Le principe de base consiste à comparer ce qu'on devrait observer avec le sextant si on était là où on pense être avec

ce qu'on observe en réalité, et à corriger son estime - sa position - en conséquence.

Le but de la navigation astronomique est de corriger son estime ; comme toutes les autres sortes de point, d'ailleurs.

Et - ainsi qu'on va le voir - 95% des calculs à faire sont uniquement destinés à calculer ce qu'on devrait observer si on était effectivement là où on pense être.

Note : Afin de rester concis, on n'entrera pas toujours dans les détails ; le but de ce document est d'abord d'énoncer les concepts

à connaitre (sans forcément les décrire intégralement) pour mettre la navigation astronomique en œuvre.

-

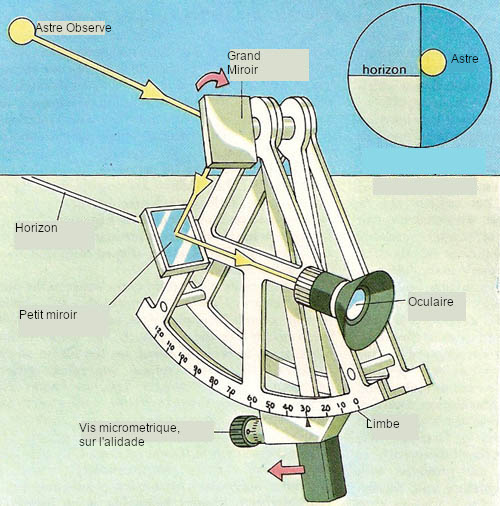

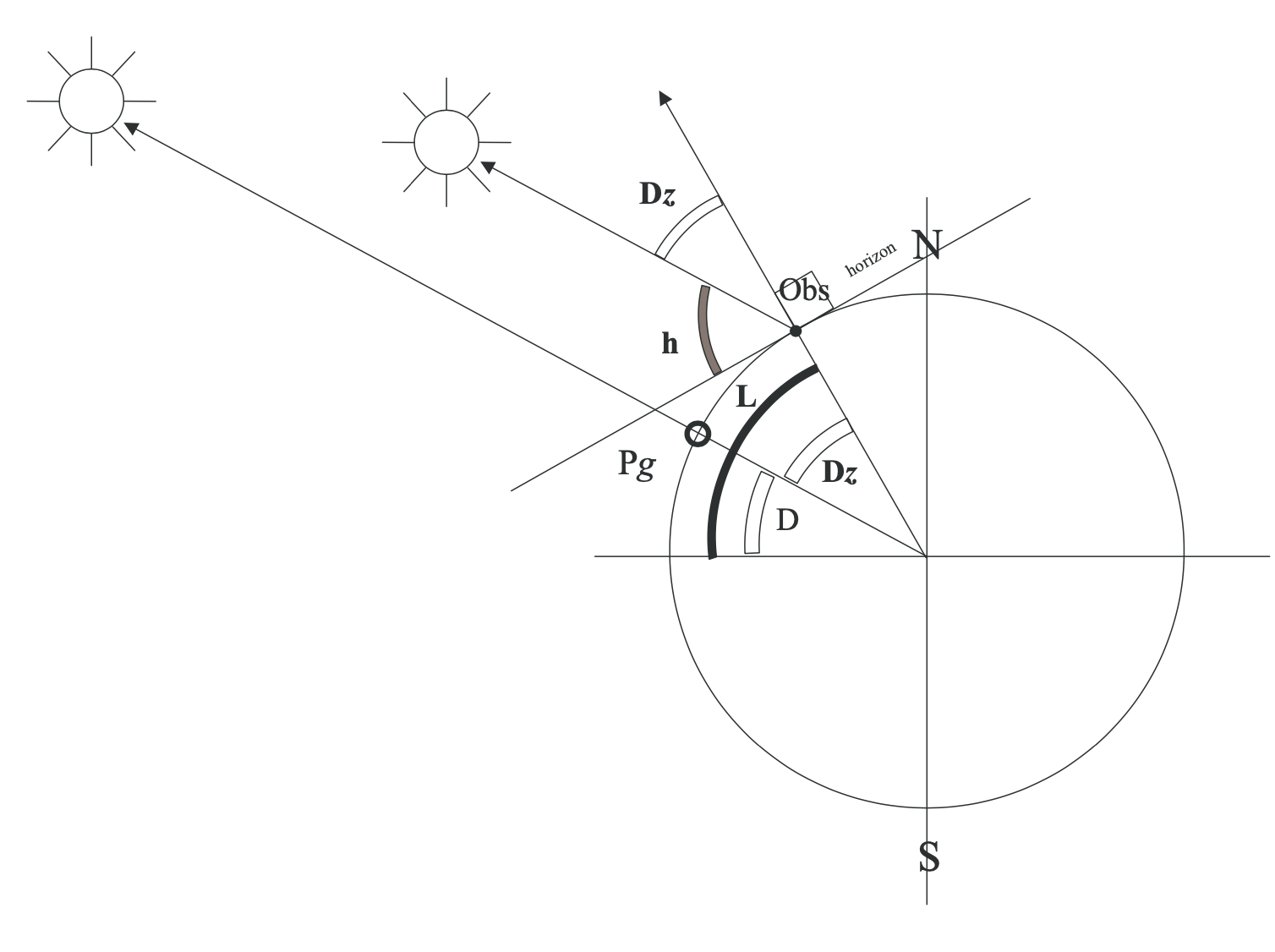

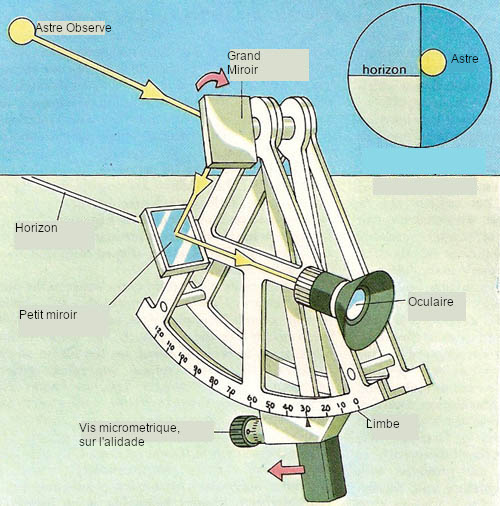

L'observation d'un astre se fait - dans notre contexte - à l'aide d'un sextant.

Cet appareil sert à mesurer des angles. On s'en sert pour mesurer l'angle que fait un astre au dessus de l'horizon.

On appelle cet angle la hauteur d'un astre.

-

La précision requise est de l'ordre de la minute d'arc.

- Une minute d'arc au centre de la Terre, projetée à sa surface, c'est la définition du mille marin.

- Pour donner une idée de ce que ça représente, une minute d'arc, c'est épais comme un cheveu à bout de bras...

Le sextant est un appareil très précis, qui utilise des miroirs, comme on le voit sur le dessin ci-contre.

Le "grand miroir" - solidaire de l'alidade - a pour effet de doubler les angles d'incidence.

Le "sextant" est nommé ainsi, car son alidade fait le sixième d'un cercle, soit soixante degrés. Le grand miroir doublant les incidences,

on peut ainsi utiliser le sextant pour mesurer des angles jusqu'à 120 degrés, ce qui est inutile pour un astre..., cas dans lequel les angles

ne vont pas au-delà de 90 degrés (au-delà, retournez-vous, vous avez l'astre dans le dos).

Il existe aussi des "octants", huitième partie d'un cercle - soit 45 degrés, qui peuvent mesurer des angles de 0 à 90 degrés, donc suffisants dans le cas des astres.

L'intérêt du sextant par rapport à l'octant est son utilisation possible pour le point par arcs capables. Mais c'est un autre sujet.

-

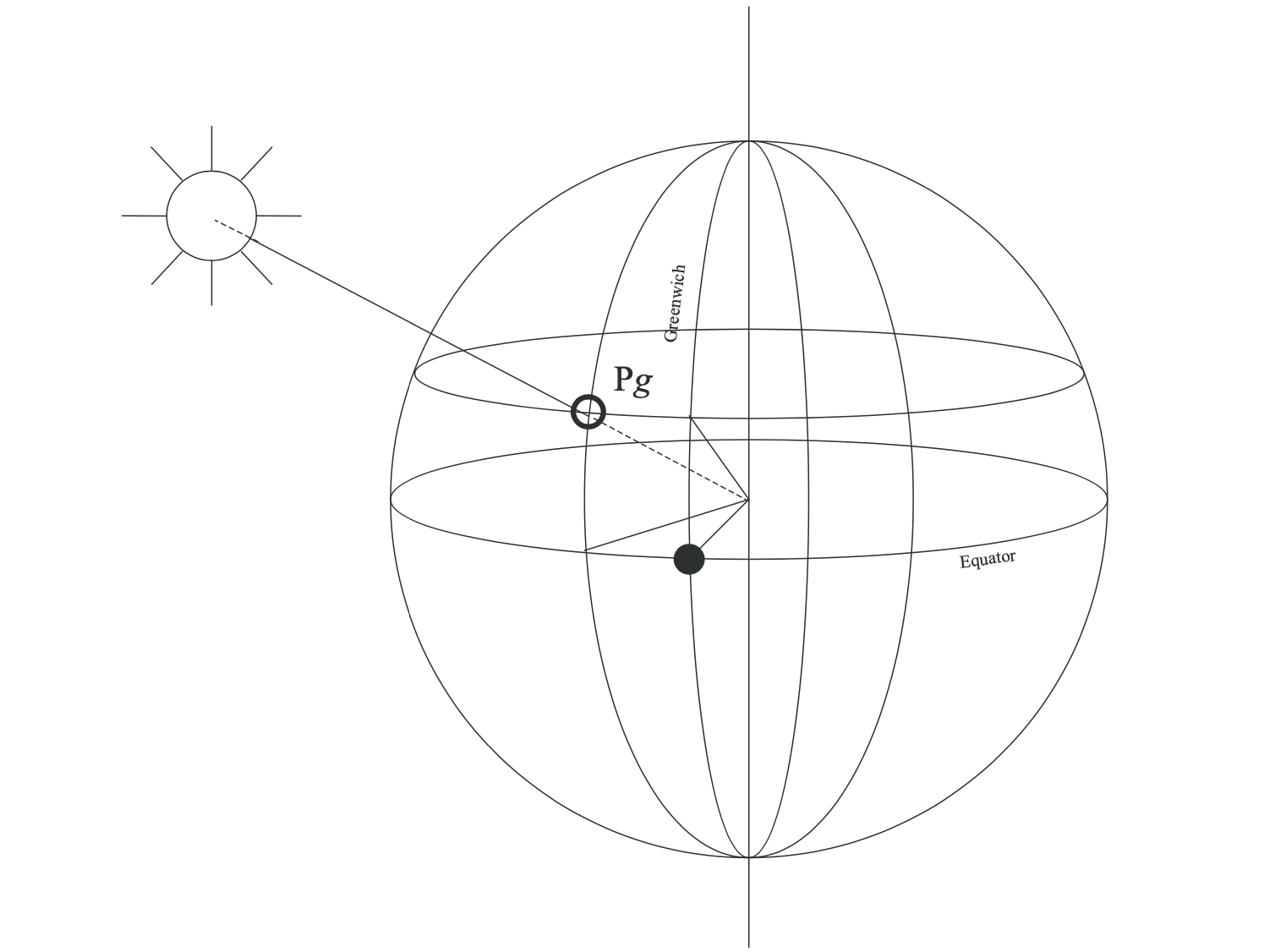

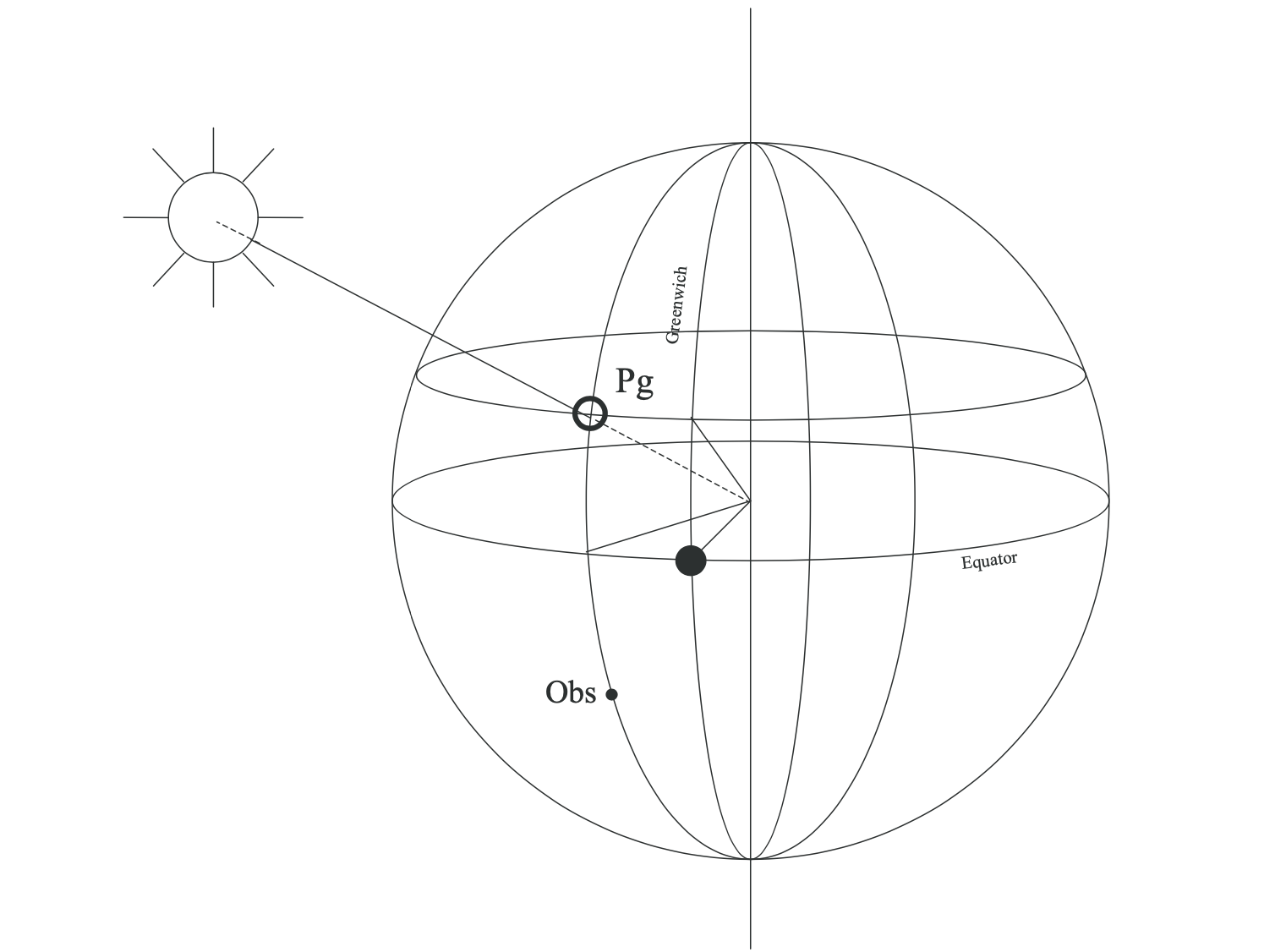

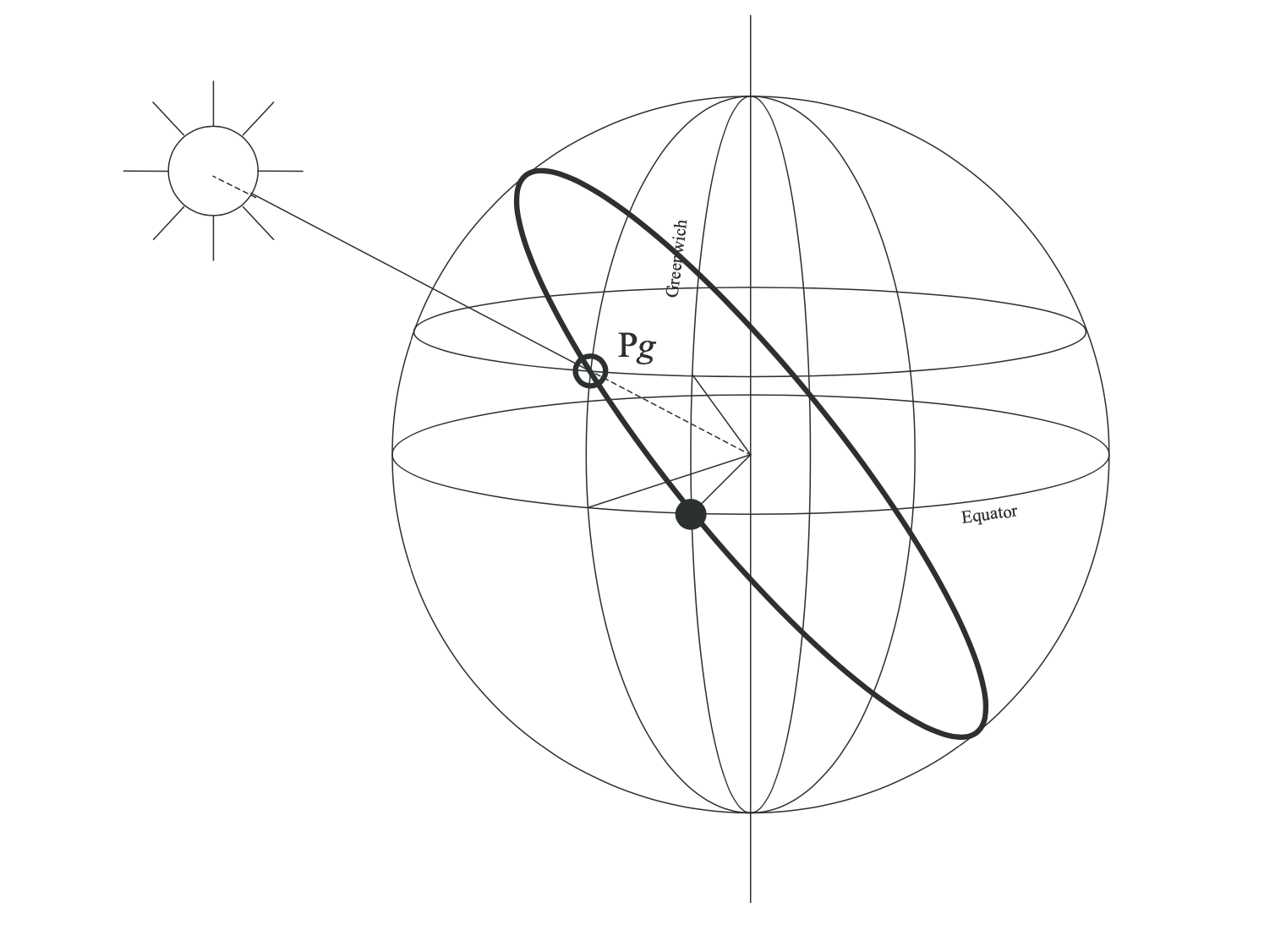

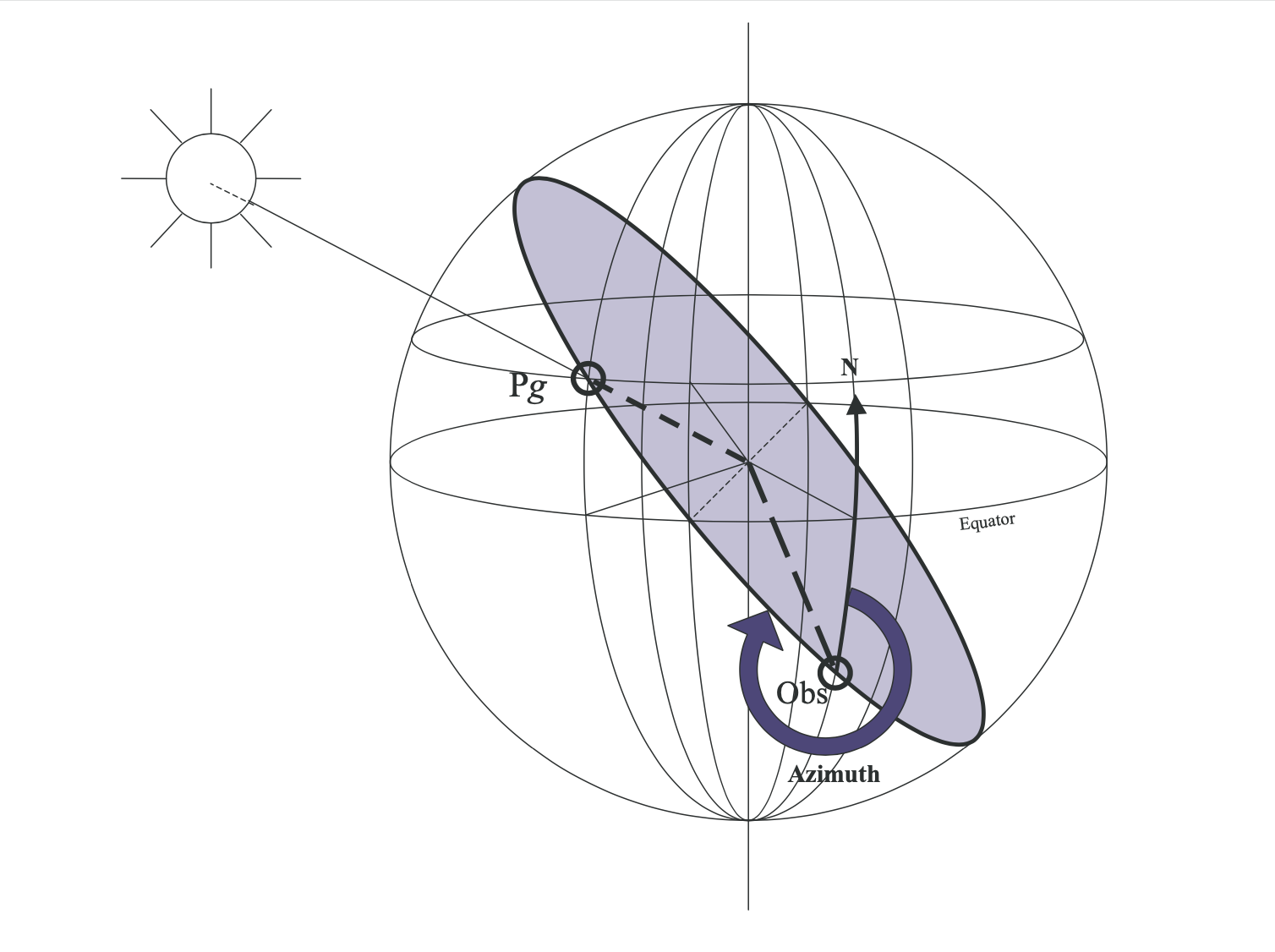

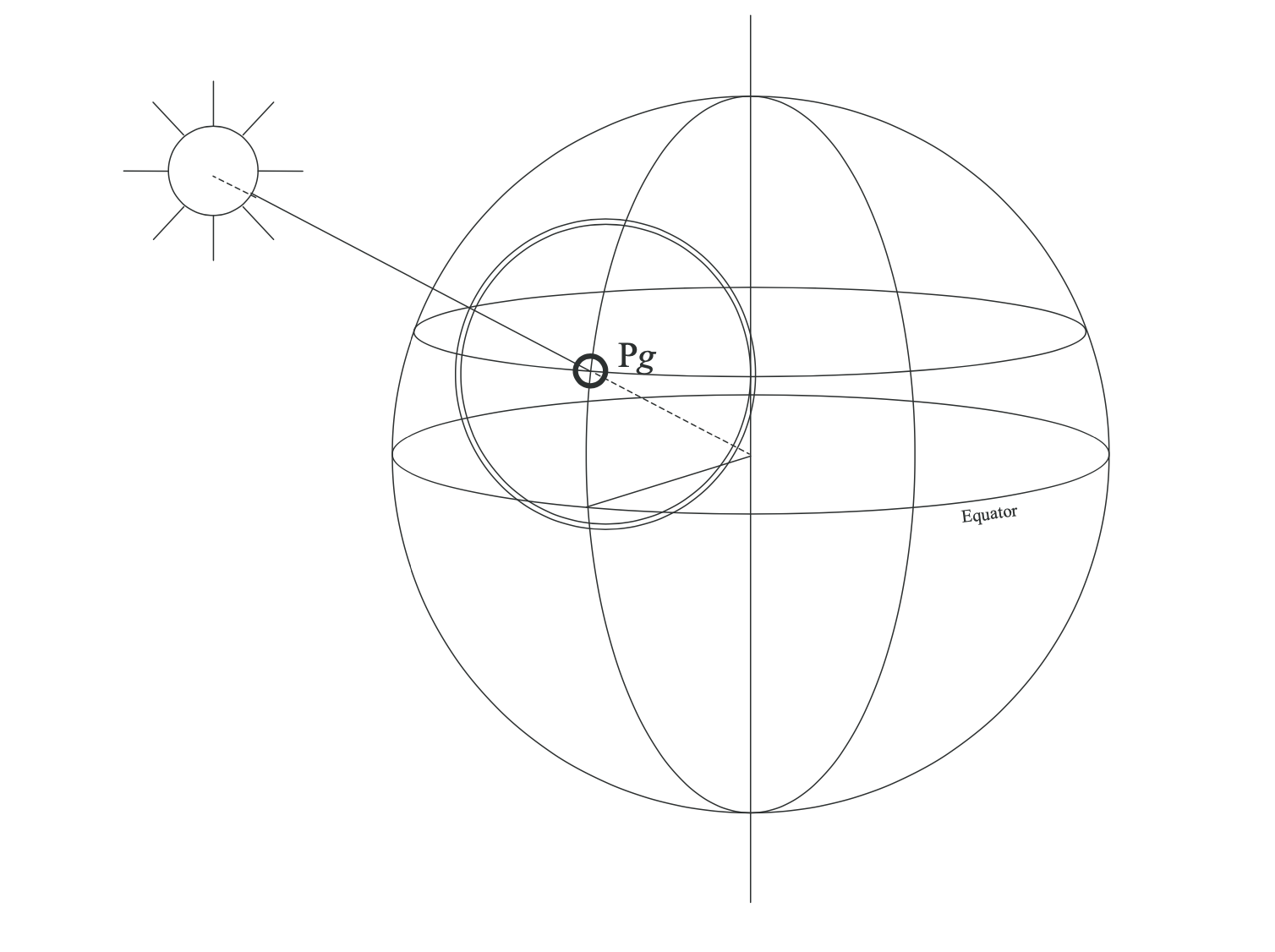

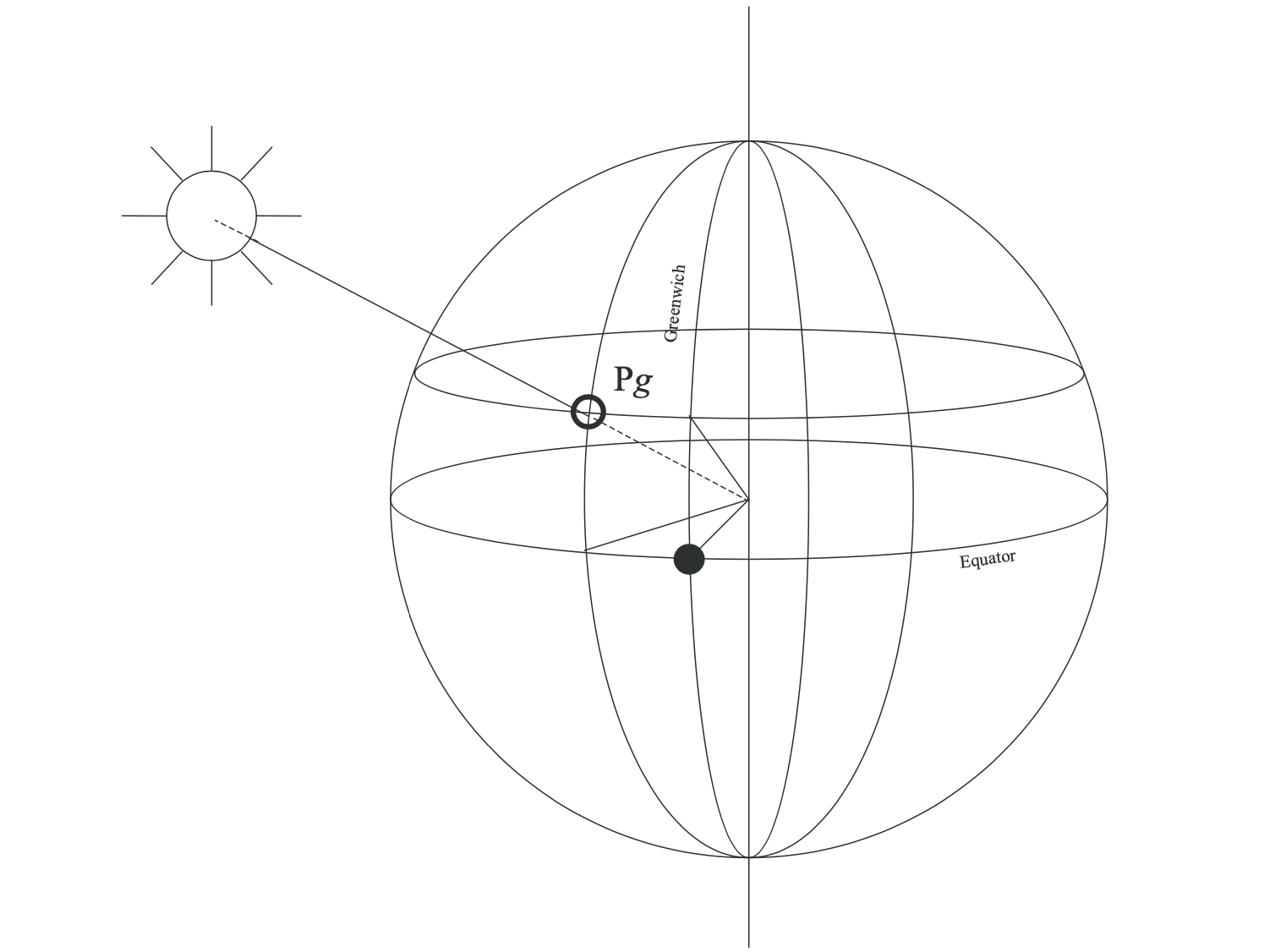

Lorsqu'on parle de la position d'un astre, on parle en fait de la position du point de la Terre

où l'astre est à la verticale (au zénith).

-

On appelle ce point la Position Géographique Instantanée d'un astre, notée Pg.

- Les coordonnées de ce point varient d'une seconde à l'autre, et oui, la Terre tourne !

-

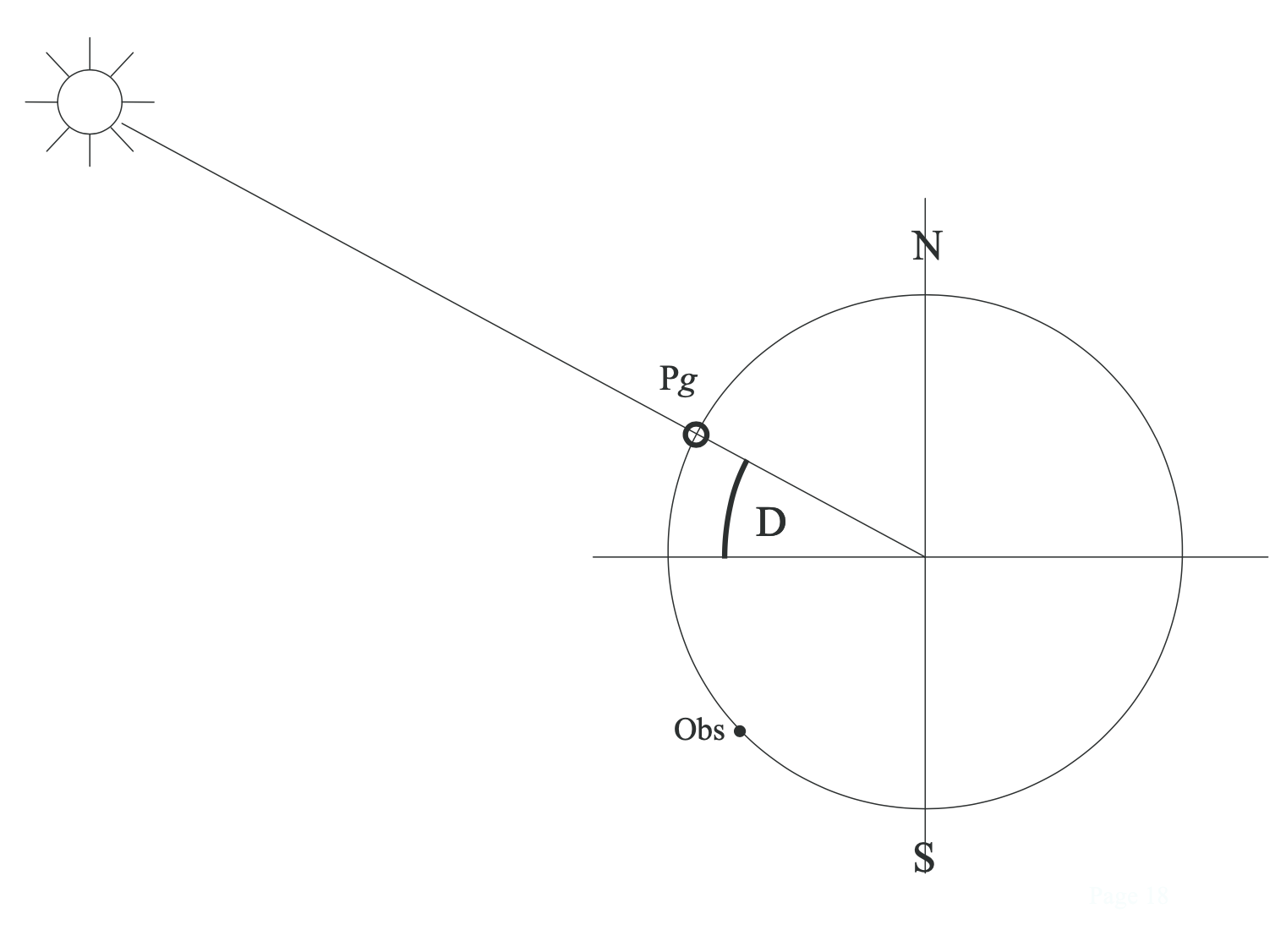

Ce point Pg, comme tous les points de la Terre,

a une latitude et une longitude.

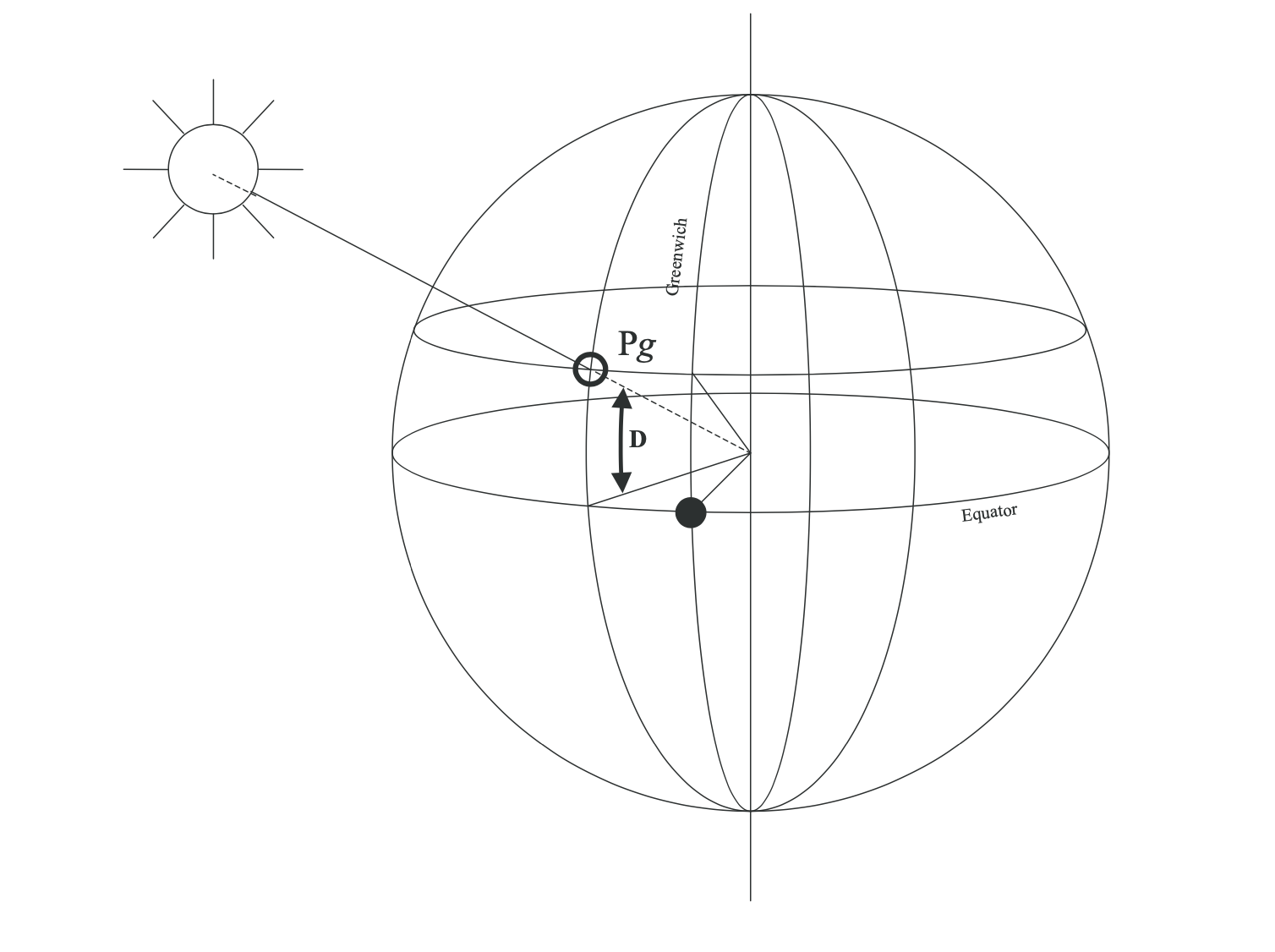

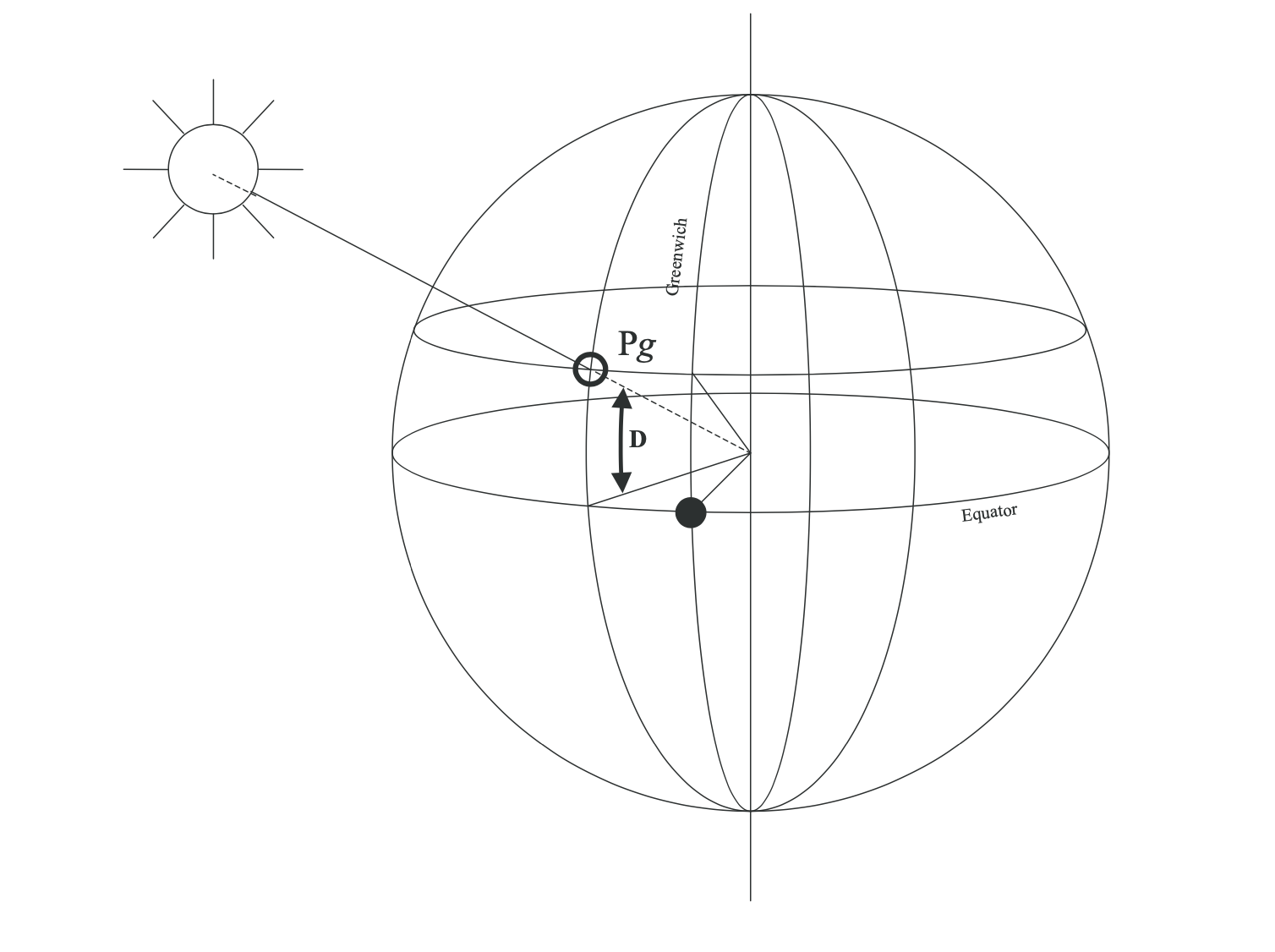

- Sa latitude s'appelle la Déclinaison, notée D

-

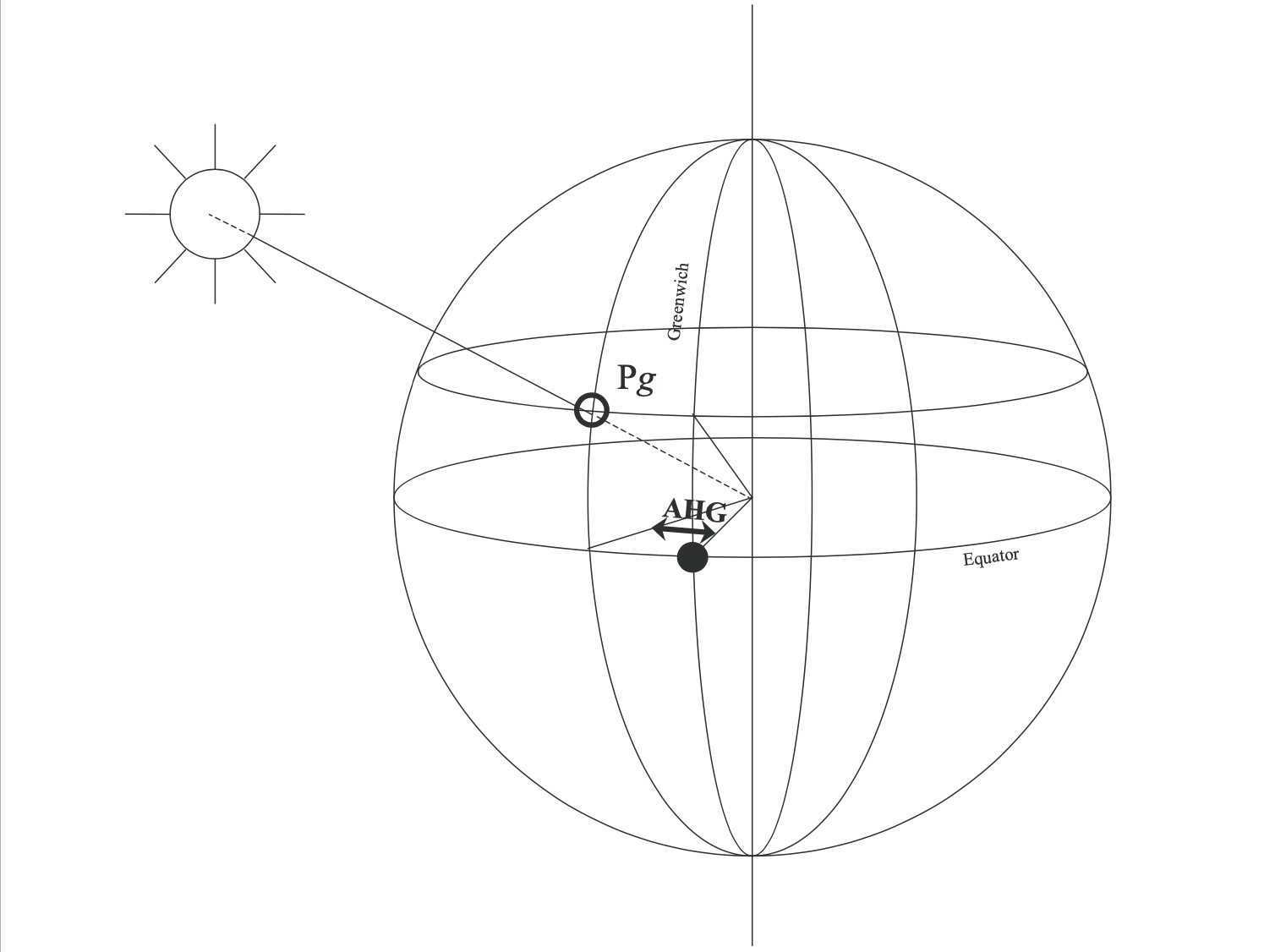

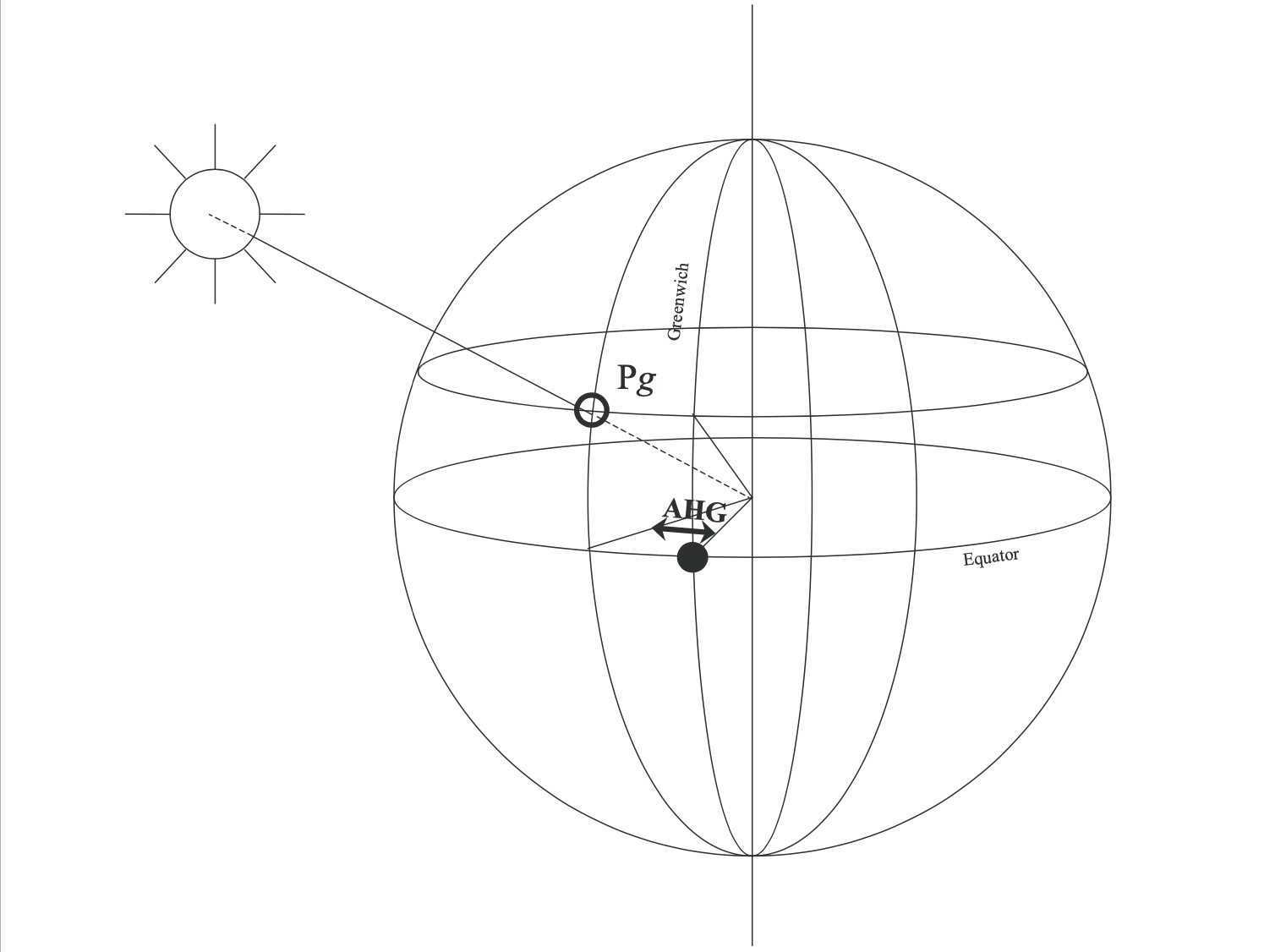

Sa longitude s'appelle Angle Horaire à Greenwich, noté AHG (ou aussi AHvo, pour Angle Horaire au vrai zéro)

-

On retrouvera souvent cet "Angle Horaire". Cette expression est utilisée pour les angles qu'on compte

dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse de l'usage répandu en trigonométrie, où c'est le contraire,

sens inverse des aiguilles d'une montre.

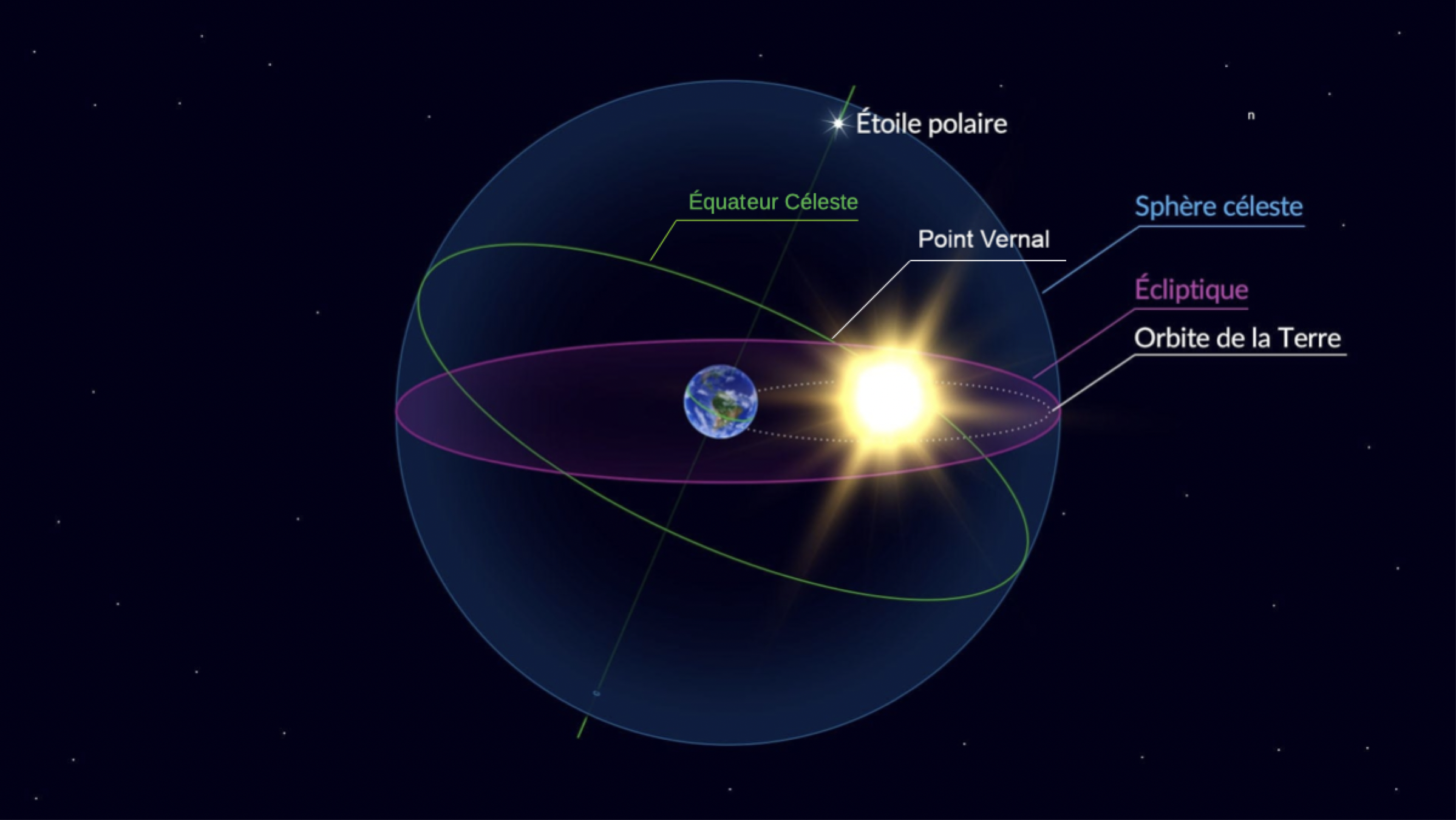

Note, Point Vernal

Le Soleil, la Lune, et les planètes, se déplacent dans le ciel, la Terre fait partie du même système. On les appelle des "astres errants".

Les Éphémérides Nautiques donnent pour chaque instant la position de ces astres (de leur Pg).

À l'inverse, les étoiles ne se déplacent pas dans le ciel, elles conservent la même position d'un jour à l'autre.

On note d'ailleurs que sur les Cartes du Ciel, seules figurent les étoiles (pas de planètes, pas de Soleil, pas de Lune), puisque leurs positions relatives demeurent inchangées.

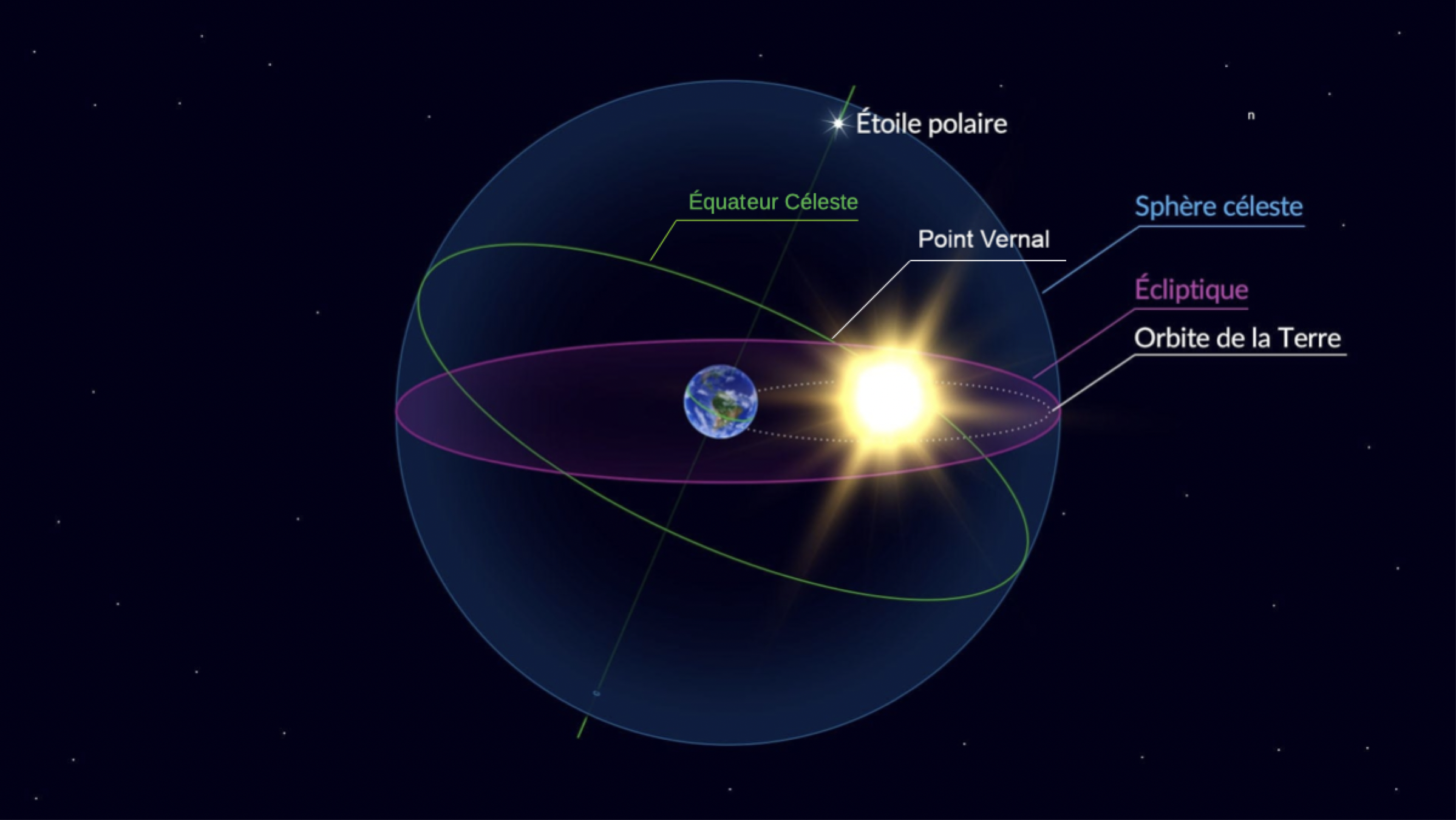

On introduit ici la notion de Point Vernal. Le Point Vernal est situé à l'intersection de l'Équateur Céleste, et de l'Écliptique.

L'Équateur Céleste est la projection de l'équateur de la Terre sur la sphère céleste.

L'Écliptique est le plan dans lequel la Terre se déplace au long de l'année.

Ce Point Vernal (noté aussi γ, symbole de la constellation du Bélier, dans laquelle se trouve le Point Vernal) a - au même titre que les étoiles - des coordonnées fixes dans le ciel.

Ainsi, on a défini pour les étoiles cette notion d'

Angle Horaire Sidéral (noté AHso), qui définit le décalage de Longitude entre une étoile et le Point Vernal.

La Déclinaison du Point Vernal étant 0 (car il est sur l'Équateur, par définition), la notion de Déclinaison pour les étoiles reste inchangée.

L'intérêt ici, est que, si on dispose des coordonnées du Point Vernal dans les Éphémérides, on peut - moyennant le fait qu'on ait l'Angle Horaire Sidéral des étoiles (qui est invariant),

alors en déduire les coordonnées (AHG et D) des étoiles qui nous intéressent.

Naviguer Sans Électricité, section "

Navigation Astronomique".

Rédigé en 2004 pour la première édition.